介護保険

給付金や補助金をもらう

高齢者・介護

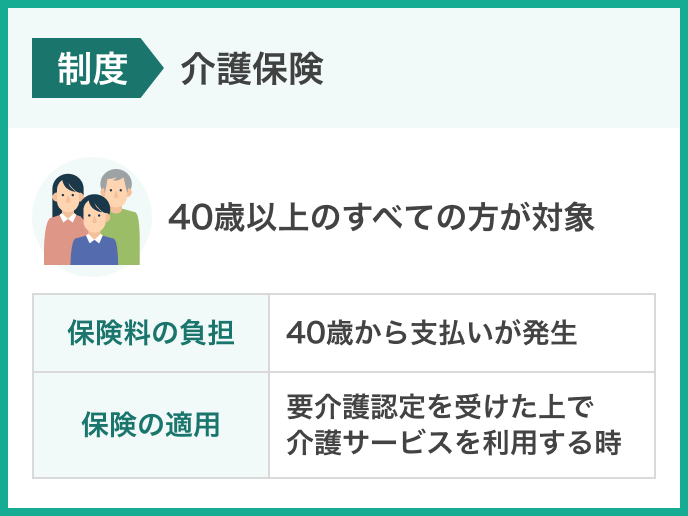

「介護保険」とは?

対象となる人

支払い義務が発生する方

40歳の誕生日の前日(満40歳になる日)が属する月から、支払い義務が発生します。

制度が適用される方

認定を受けられるのは原則として65歳からです。ただし、40〜64歳の方で特定の疾病に当てはまる方も対象となります。特定疾病については、厚生労働省「特定疾病の選定基準の考え方」をご確認ください。

- 65歳以上の方:第1号被保険者

要介護状態や要支援状態である場合に、介護保険適用の対象となります。 - 40~64歳の方:第2号被保険者

老化に起因する指定の16疾病により介護認定を受けた場合に限り、介護保険適用の対象となります。

内容

介護保険の概要

介護保険とは、介護が必要な方の負担を社会全体で支えることを目的とした制度です。40歳以上の国民が介護保険の被保険者となり、被保険者には介護保険料の支払い義務が発生します。老化や疾病により介護の必要性が認定されると、介護サービスを受けるための費用に保険が適用されます。

40歳以上を被保険者とするのは、概ね40歳ぐらいから自らが要介護状態になる可能性が高まることや、自らの親も介護を要する可能性が高くなるためとされています。

保険料について

40歳から64歳までの健康保険の加入者は、健康保険料と一緒に介護保険料を納めます。満65歳に達すると徴収されなくなりますが、65歳以降は介護保険の第1号被保険者となり、お住まいの市区町村より介護保険料が徴収されます。

- 第1号被保険者(65歳以上)

年金受給額が年18万円以上の方は特別徴収(年金からの天引き)、年金受給額が年18万円以下の方は普通徴収(納付書で納付)となります。 - 第2号被保険者(40~64歳)

健康保険料の一部として徴収されます。

計算方法の概要

第1号被保険者(65歳以上)

自治体ごとに計算される基準額と、本人や世帯の所得状況によって決定されます。基準額は、その自治体内で介護給付に必要な費用のうち、65歳以上の方の負担分を当該自治体内の65歳以上の人数で割った額です。

第2号被保険者(40~64歳)で、お勤め先の健康保険に加入している方

(標準報酬月額+標準賞与額)× 介護保険料率 で計算されます。

標準報酬月額については、日本年金機構「厚生年金保険の保険料」 をご参照ください。

第2号被保険者(40~64歳)で、国民健康保険に加入している方

所得割+均等割+平等割+資産割 で計算されます。

所得割:被保険者または世帯の前年所得を受けて決定 均等割:世帯の被保険者数を受けて決定 平等割:1世帯あたりの金額として算出 資産割:世帯の資産に応じて算出

算出方法は自治体によって異なるため、正確な情報は各自治体の公式サイトでご確認ください。

介護保険に関する手続きの申請

地域を選択すると、マイナポータルから電子申請可能な手続きを確認できます。

この制度に関連する手続き12件

電子申請に対応した手続き9件