こども未来戦略に基づき、妊娠・出産期から2歳までの支援を強化する方針です。

妊娠~出産までの主な手続きや支援策について解説します。

妊娠時の支援

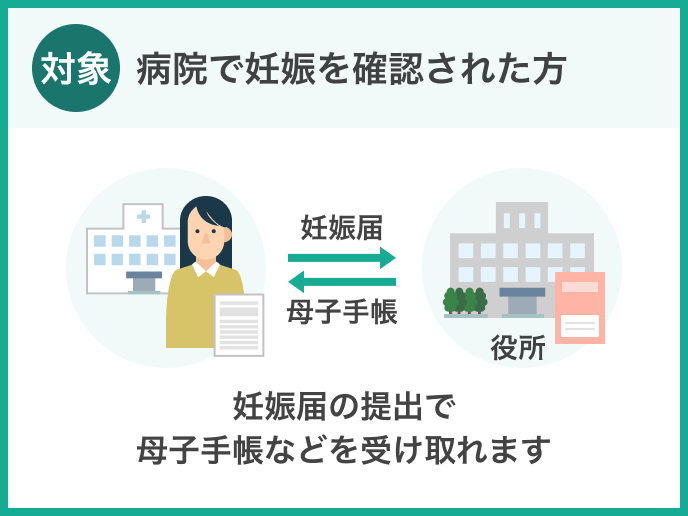

妊娠届と母子健康手帳

病院で妊娠の診断を受けた方は、市区町村に妊娠届を提出します。母子健康手帳(母子手帳)の交付や、出産までの支援制度の説明を受ける機会としても重要です。

母子健康手帳(母子手帳)は、妊娠から出産後にかけて、母親と子どもの医療や健康に関する情報を記録して、健康管理に役立てるためのものです。

妊娠届と母子健康手帳

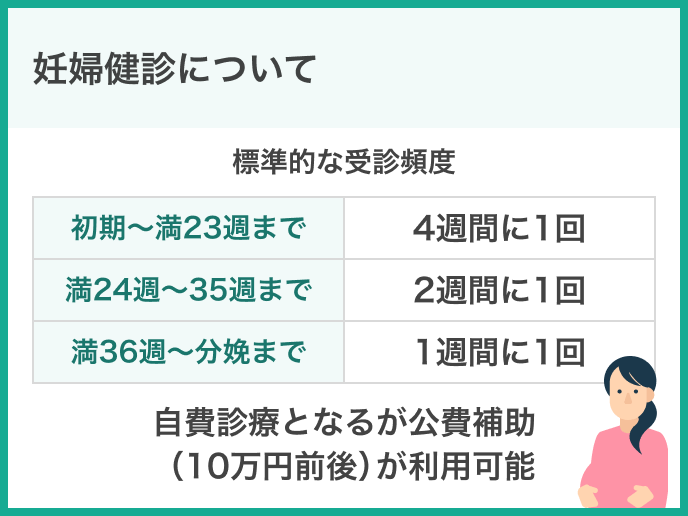

妊婦健診の助成制度

妊娠中の方は、定期的な妊婦健診の受診が推奨されています。妊婦健診の費用は、自治体から補助があることが一般的です。

妊娠届を提出した際に、母子健康手帳と一緒に、病院で使用できる受診票を受け取ることが多いです。

妊婦健診の助成制度

低所得妊婦の初回産科受診料助成

住民税非課税世帯または同等の所得水準である妊婦の場合、初回の産科受診料の費用が上限1万円まで助成されます。

詳細は、お住まいの市区町村サイトをご確認ください。

妊婦のための支援給付

妊婦のための支援給付(出産・子育て応援給付金)として、妊娠初期と妊娠後期もしくは出産後に給付金が支給されます。

- 対象:2024年4月以降に出産された方

-

支給額:

・妊婦であることを認定後、5万円

・妊娠している子どもの人数を届出後、人数×5万円

詳細は、各市区町村の窓口でご確認ください。

産前・産後休業

- 産前休業:出産予定日の6週間前(双子以上の場合は14週間前)から取得可能。出産日(赤ちゃんの誕生日)は産前休業に該当します。

- 産後休業:出産の翌日から8週間は就業できません。ただし、産後6週間を経過後に本人が請求し、医師が認めた業務には就業可能です。

出産時の支援

2026年度を目途に検討中

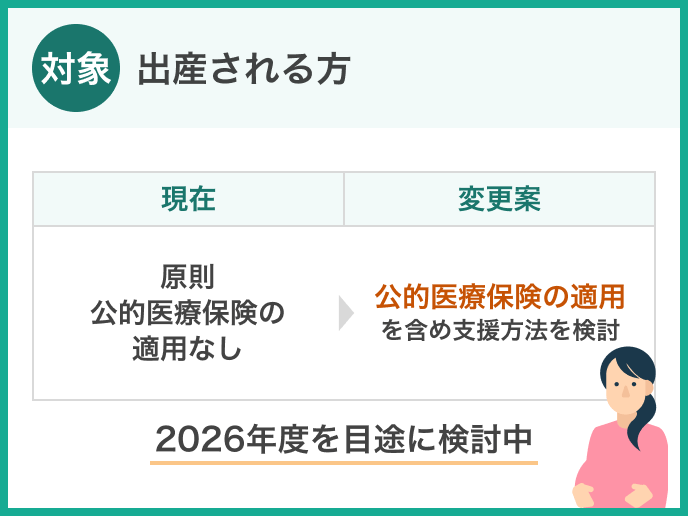

出産費用の無償化

出産費用の自己負担を原則、無償化する方針です。公的保険制度の適用や一時金の増額などの給付が検討されています。

-

対象者

正常分娩で出産される方 -

いつから?

2026年度を目途に検討中

各産院などの出産費用やサービス内容については、厚生労働省が専用サイトで一覧化しています。

出産費用、個室の有無、立ち合い出産、無痛分娩、分娩件数などを、全国約2,000カ所の医療機関ごとにまとめ、妊産婦が医療機関を選ぶ際に比較できます。

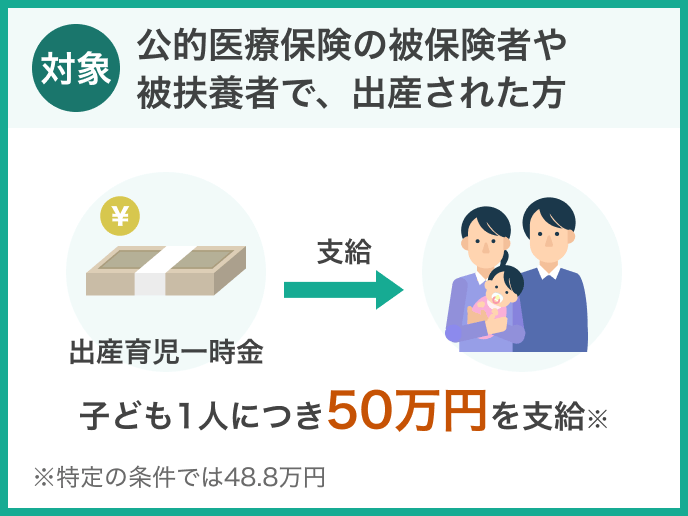

出産育児一時金

出産育児一時金制度とは、出産に関する費用負担の軽減のために、公的医療保険(健康保険、共済など)から出産時に一定の金額が支給される制度です。

2023年4月から1児につき50万円が支給されます。

出産育児一時金

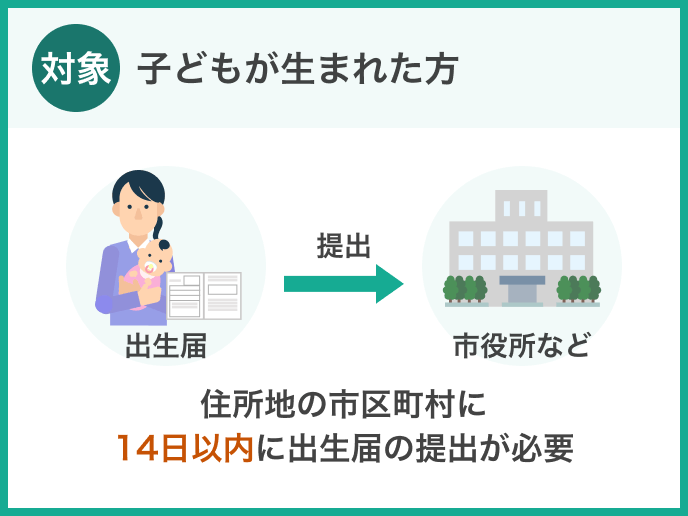

出生届

子どもが生まれたら、14日以内にお住まいの市区町村に出生届を提出します。

出生届

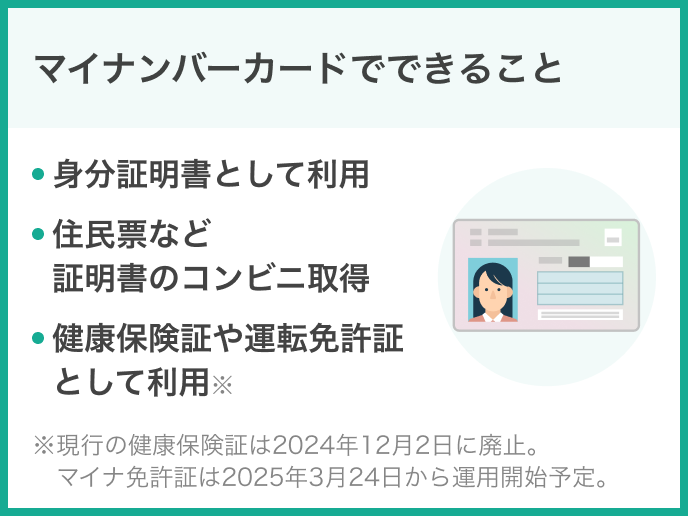

マイナンバーカードの作成

全ての国民の方が、1人に1枚のマイナンバーカードを作成できます。15歳未満の子どものマイナンバーカードを作成する場合は、親権者などの法定代理人が代わりに申請を行います。

2024年12月2日以降は、1歳未満の乳児の場合、顔写真が不要です。

マイナンバーカード総合ガイド

その他の子育て支援

その他の子育て支援についても解説しています。以下をご確認ください。