児童手当や医療費・教育費・住宅など、子育て期の経済的支援について解説します。

児童手当

児童(0歳~18歳)を養育している方への手当です。児童1人あたり月額10,000円(3歳未満は15,000円)、第3子以降は月額30,000円が支給されます。所得制限はありません。出生時と転入時に住所地の市区町村で申請手続きが必要です。

児童手当

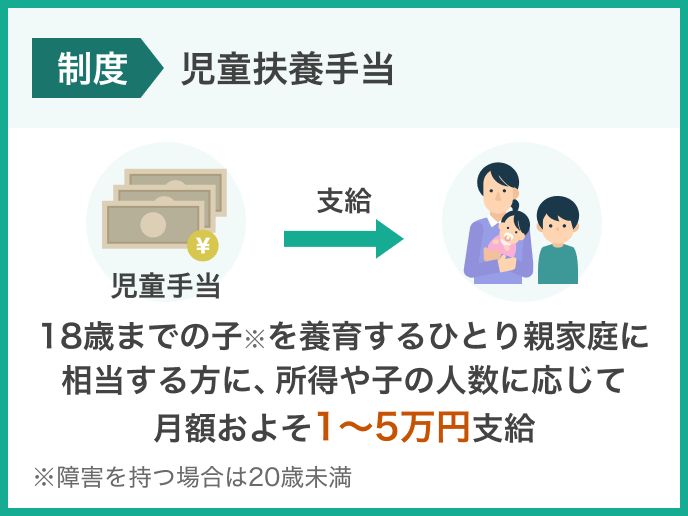

児童扶養手当

ひとり親世帯などに支給する「児童扶養手当」も、2024年11月から第3子以降の支給額が引き上げられ、所得制限も緩和されました。

児童扶養手当

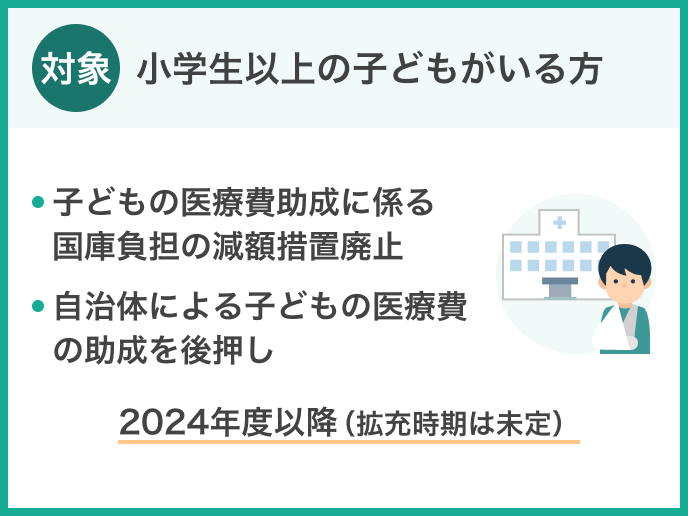

医療費助成

自治体が子どもの医療費を助成する制度です。

不要な受診や医療費を抑制するため、小学生以上の児童の医療費助成をしている自治体に対して補助金の減額措置が行われていましたが、2024年度に撤廃されました。

-

未就学児(小学校入学前)

公的保険と自治体補助により自己負担なし -

小学生以上~18歳未満まで

市区町村が独自に補助しており負担割合が異なる

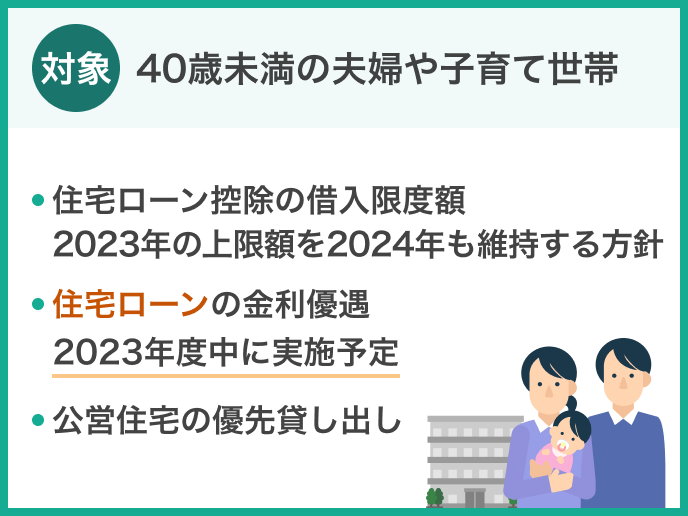

住宅関連の支援

住宅ローン控除(住宅ローン減税)

住宅ローン控除は、住宅ローンを利用して、マイホームを購入・増改築した場合、一定の条件を満たすと税金の控除が受けられる制度です。子育て世帯の場合は、借入限度額の上乗せ措置を2025年も実施します。

-

対象者

19歳未満の子どもがいる世帯

夫婦のいずれかが40歳未満の世帯 -

対象となる住宅

新築などで環境性能の高い住宅(認定住宅など) -

借入限度額

2023年の上限額を維持(新築の長期優良住宅で5,000万円、ZEH水準省エネ住宅で4,500万円、省エネ基準適合住宅で4,000万円) -

いつの入居?

2025年入居分まで

詳細は、国土交通省「住宅ローン減税」をご確認ください。

フラット35の金利優遇

長期固定金利の住宅ローン(フラット35)について、子育て世帯などに配慮し、子どもの数に応じて金利を引き下げる方針です。

子育てしやすい住宅として、広さや安全面など良質な住宅取得を促します。

-

対象者

18歳未満の子どもがいる世帯

夫婦のいずれかが40歳未満の世帯 -

いつから?

2024年2月から開始

詳細は、住宅金融支援機構「フラット35 子育てプラス」をご確認ください。

公営住宅の優先入居

公営住宅などの公的賃貸住宅を対象に、子育て世帯などが優先的に入居できる仕組みを推進。「公営住宅を活用した住まいの子育て支援実施要領」が2023年12月に策定。

また、空き家なども子育て世帯向けに活用を促します。

-

いつから?

各自治体によって実施時期は異なる

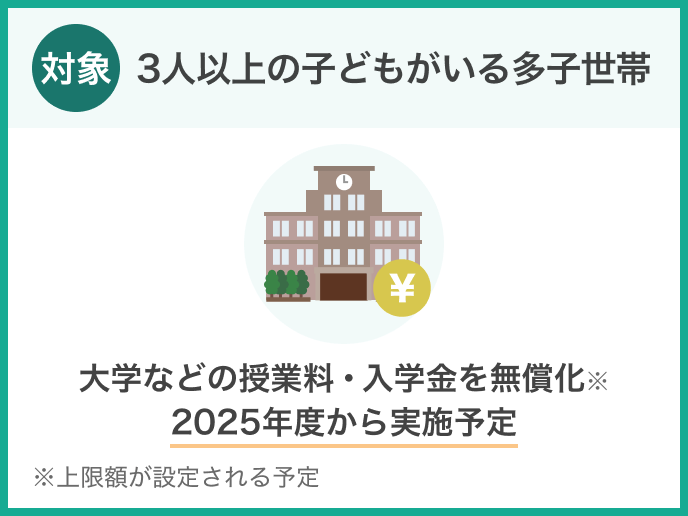

教育費の支援

教育費の無償化

大学などの授業料無償化

3人以上の子どもがいる多子世帯への支援策として、子どもの大学授業料などを無償化(上限額あり)が実施されます。

3人子どもがいる場合で、第1子と第2子が大学に在籍している場合は2人とも対象です。ただし、第1子が卒業後に扶養から外れると、扶養する子どもが2人となり対象外になります。

-

対象者

3人以上の子どもがいる多子世帯(所得制限なし) -

いつから?

2025年度から実施 -

授業料無償化の対象

大学や短期大学、高等専門学校などの授業料や入学金など

※現金支給ではなく各学校の授業料などを減額 -

上限額

大学の授業料免除の上限は、国公立が54万円、私立は70万円

大学の入学金の上限は、国公立が28万円、私立が26万円

対象となる学校は、一定の要件を満たすことが確認された大学、短期大学、高等専門学校(4・5年生)、 専門学校です。対象校のリストは、文部科学省「高等教育の修学支援新制度の対象機関リスト」をご確認ください。

高校の授業料無償化

高校の授業料に充てるため、要件を満たす場合は支援金が支給されます。

2025年度は「高校生等臨時支援金」として年収910万円以上の世帯でも、国公私立共通の基準額である上限11.88万円/年を補助します。

-

対象者

すべての高校生(所得制限なし) -

いつから?

2025年度は「高校生等臨時支援金」として補助 -

2025年度の支給上限額

11万8,800円/年

世帯年収590万円未満で私立高校の場合は39万6,000円/年

2026年度以降は、所得制限の撤廃や私立高校などの加算額の引き上げも含めた「高校授業料の無償化」を別途検討中です。

詳細は、文部科学省「高等学校等就学支援金・高校生等臨時支援金リーフレット」(PDF)をご確認ください。

給食費の無償化

学校給食の無償化を進めることが合意され、2026年度にまずは小学校から開始する方針です。中学校でもできる限り速やかに始めるとしています。

-

無償化の対象

小学校 -

いつから?

2026年度から開始予定

授業料後払い制度

大学院在学中は授業料を支払わず、卒業後に所得に応じて返済する制度です。

所得に応じた返済が始まる年収基準は300万円程度です。子育て期に配慮し、例えば、子どもが2人いる場合は年収400万円程度までは納付は始まりません。

-

対象者

修士課程の大学院生を対象に先行導入 -

いつから?

2024年度から開始

授業料等減免、給付型奨学金

授業料等の減免および給付型奨学金をセットで行う「高等教育の修学支援新制度」について、支給対象を拡大します。

-

対象者

多子世帯や理工農系の場合、世帯年収600万円程度まで -

いつから?

2024年度から開始

貸与型奨学金

定額返還における月々の返還額を減らす制度要件などを柔軟化。減額返金制度の利用可能な年収上限を引き上げます。

また、所得連動方式を利用している場合は、所得計算において、子ども1人につき33万円の所得控除を上乗せします。

-

対象者

卒業して貸与型奨学金を返済している方 -

年収上限

利用可能な年収上限を400万円以下に引き上げ

子ども2人世帯は500万円以下まで、子ども3人以上世帯は600万円以下まで -

いつから?

2024年度から開始

その他の控除など

自営業・フリーランスの場合

国民年金保険料の免除

育児期間の国民年金保険料の免除措置を延長します。

対象者に男性も加え、免除期間は子どもが1歳になるまで延長します。

-

対象者

育児期の国民年金の第1号被保険者(男女ともに)

※所得制限なし、休業の要件も設けない -

免除期間

子どもが1歳になるまで -

いつから?

2026年10月に実施

生命保険料控除

子育て世帯への支援策として、扶養する子どもがいる場合、生命保険料控除の控除額の上限を引き上げます。

-

対象者

23 歳未満の扶養する子どもがいる方 -

控除額の上限

所得税の「一般生命保険料」の控除限度額を4万円から6万円に引き上げ -

いつから?

2026年の時限措置

その他の子育て支援

その他の子育て支援についても解説しています。以下をご確認ください。