マイナンバーカードについて

マイナンバー制度

マイナンバーとは、日本に住民票を有するすべての方が持つ12桁の番号です。

社会保障、税、災害対策などで、複数の機関に存在する個人情報を連携して、個人を特定するために活用されます。

対象となる人

全ての国民の方が、1人に1枚のマイナンバーカードを作成できます。

15歳未満の子どものマイナンバーカードを作成する場合は、親権者などの法定代理人が代わりに申請を行います。

また、2024年12月2日以降は、1歳未満の乳児の場合、顔写真が不要です。

高齢者など暗証番号管理に不安のある方などの希望者向けに、暗証番号不要の「顔認証マイナンバーカード」が作成できます。(2023年12月15日から受付開始)

「顔認証マイナンバーカード」は、健康保険証と本人確認書類としての利用に限られます。住民票などのコンビニ取得やマイナポータルの利用などはできません。

2024年5月27日以降は、国外転出の際に手続きを行うと、海外でもマイナンバーカードを継続利用できます。これにより、海外留学や海外赴任時などでもマイナポータルを通じて税や社会保障などの手続きができるようになります。

地震など天災の影響によってマイナンバーカードの再発行が必要な場合、手数料は無料です。(通常は、原則1,000円の手数料がかかります)

その他、有効期限が過ぎた場合の再交付や電子証明書の更新も無料です。

2026年中の導入を検討

新マイナンバーカード

カード券面の記載事項を見直す予定で、性別情報の削除(ICチップには情報保持)、氏名にフリガナやローマ字を追記、生年月日を西暦に変更することなどを検討しています。

また、マイナンバーカードの有効期限は誕生日の1カ月後まで延長し、カードの更新申請ができる時期は有効期限の1年前から可能にする方針です。電子証明書の有効期限も、現行の5年から10年に延長することを検討しています。

マイナンバーカードで便利になること

マイナンバーカードを持っていると次のようなことができます。

- 顔写真付き身分証明書になる

- コンビニで証明書の交付ができる

- 健康保険証として利用できる

- 運転免許証として利用できる

- オンラインで行政手続きができる

- 金融機関の住所情報を一括変更できる

顔写真付き身分証明書になる

児童手当や介護保険など行政の手続きで本人確認が必要な際に、顔写真付きの身分証明書として1枚で対応可能です。

運転免許証などと比べて、どなたでも取得可能な点もメリットです。

公的個人認証サービス

公的個人認証サービスとは、マイナンバーカードなどのICチップに搭載された電子証明書を利用して、安全・確実に本人確認を行うためのサービスです。

デジタル庁「公的個人認証サービスとは」

今後、以下の場合などでも本人確認時に公的個人認証サービスが利用される予定です。

- 携帯電話の契約時の本人確認

- マッチングアプリ利用時の本人確認

また、2024年8月からは、マイナポータルで婚姻関係を含む戸籍の情報が連携できるようになり、マッチングアプリ利用時などに独身であることが証明できます。

コンビニで証明書を取得できる

コンビニなどに設置されたマルチコピー機で、住民票の写しなどの各種証明書を取得できます。

窓口が混雑する自治体では、コンビニ交付を利用するとスムーズで、窓口や郵送で取得する場合と比べて、手数料が安く設定されていることが多い点もメリットです。

詳しい利用方法については、J-LIS「コンビニ交付」の以下のページで確認できます。

健康保険証として利用できる

2024年12月2日以降は、現行の健康保険証の新規発行は停止し、マイナンバーカードを健康保険証として利用する仕組みに一本化されます。

詳細は、以下のマイナ保険証についてまとめたガイドをご確認ください。

マイナ保険証の利用方法やできることなどをまとめたガイド

運転免許証として利用できる

マイナンバーカードと運転免許証が一体化した「マイナ免許証」が2025年3月24日から運用開始します。希望する場合は「マイナ免許証」を取得することが可能で、免許証の持ち方は「マイナ免許証のみ」「従来の運転免許証のみ」「マイナ免許証と従来の運転免許証の両方」から選べるようになります。

詳細は、以下のマイナ免許証についてまとめたガイドをご確認ください。

マイナ免許証のメリットや手続きの方法などをまとめたガイド

オンラインで行政手続きができる

デジタル庁「マイナポータル」での各種手続き(児童手当、介護保険など)や、国税庁「e-Tax」による確定申告などをオンラインで行うことができます。

2023年10月から、個人型確定拠出年金「iDeCo(イデコ)」の証明書は、電子データで取得できるようになります。デジタル庁「マイナポータル」から証明書の電子データを取得し、年末調整で利用できます。

金融機関の住所情報を一括変更できる

マイナンバーカードの住所変更を行うと、本人同意の上、金融機関の住所情報も一括変更できるサービスが2023年5月16日から開始。

提供される情報は、マイナンバーカードに登録した住所、氏名、生年月日、性別です。

サービス開始当初は数社程度が対応する予定で、徐々に増える見込みということです。

また、転居の際、銀行や電力・ガス会社の住所変更の手続きを一括してできる「生活基盤プラットフォーム(仮称)」の開発に着手予定です。早ければ2024年度中のサービス開始を目指しています。

マイナンバーカードの利用範囲拡大

マイナンバー法等改正法の施行期日が2024年5月27日に決定されました。この改正法の施行により、マイナンバーカードの利用範囲がさらに拡大します。

詳細は、デジタル庁「マイナンバー法改正法等の施行日を定める政令が閣議決定」をご確認ください。

- 国家資格の取得・更新時に利用可能 ※1

- 年金受給者などの受給口座を公金受取口座として登録可能 ※2

- 暗証番号を入力しない「かざし利用」として利用可能(例:図書館の利用カード、避難所入退場時の利用など)

※1 84の国家資格などがデジタル化の対象で、資格者の手続きやデジタル資格者証の取得ができるようになります。2024年8月6日に4資格(介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士、公認心理師)が対応し、医師、看護師、税理士、保育士、調理師、美容師なども順次デジタル化します。

デジタル庁「国家資格等のオンライン・デジタル化」

※2 公金受取口座に年金受給口座を登録するか否かの確認については、日本年金機構と連携して進められる予定です。

スマホの電子証明書搭載サービス

2023年5月11日からマイナンバーカードの電子証明書機能をAndroid端末のスマートフォンに搭載するサービスが開始されました。これにより、スマートフォンだけで様々なマイナンバーカード関連サービスを利用できるようになります。

スマホ搭載の登録方法や利用できるサービスをまとめたガイド

マイナンバーカードを更新するには

カード本体やマイナンバーカードに記録されている電子証明書の有効期限が切れると、本人確認書類としての使用やe-Taxなどの電子申請、コンビニでの証明書の交付、健康保険証としての利用などができなくなります。引き続き利用するためには更新手続きが必要です。有効期限の3カ月前から手続きが可能で、更新手数料は無料です。

※電子証明書のみ有効期限がきれた場合、マイナンバーカード本体は対面での本人確認書類として引き続き利用できます。

有効期限

- カード本体:発行日から10回目の誕生日まで ※18歳未満は5回目の誕生日

- 電子証明書:発行日から5回目の誕生日まで

カード本体の有効期限はカード表面に印字されています。電子証明書の有効期限は自身で記入する必要があります。どちらの場合も期限を迎える方には、地方公共団体情報システム機構から有効期限の2~3カ月前に「有効期限通知書」が届きます。

電子証明書の更新

更新方法

電子証明書の更新の場合は、市区町村もしくは一部の郵便局などの窓口での申請のみになります。お住まいの市区町村によっては予約が必要なため、事前に市区町村の公式サイトをご確認ください。

必要なもの

申請の際に必要な持ち物は、以下の通りです。

- マイナンバーカード

- カード交付時に設定した暗証番号(英数字6~16桁、数字4桁など)

- 有効期限通知書 ※なくても手続きは可能

代理人が更新手続きを行う場合は、代理人の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証)などが必要です。詳しくは、市区町村の公式サイトや総務省「電子証明書の更新手続」をご確認ください。

カード本体の更新

更新方法

マイナンバーカード本体の更新は、窓口以外でも手続きが可能です。

- スマホやパソコン、証明用写真機でのオンライン申請

- 郵送での申請

- 役所などでの窓口申請

必要なもの

- オンライン申請の場合:申請書IDまたは二次元コード ※有効期限通知書に同封される交付申請書で確認可

- 郵送の場合:交付申請書 ※有効期限通知書に同封

- 顔写真

詳しくは、市区町村の公式サイトや総務省「マイナンバーカードの更新手続」をご確認ください。

受け取り方法

電子証明書の更新の場合、窓口での手続きが終わると更新手続きは完了します。

カード本体の更新の場合、手続き後、約1カ月~2カ月程度で市区町村から交付通知書が届きます。交付通知書の案内にしたがって市区町村の窓口で新しいマイナンバーカードを受け取ります。

マイナンバーカードを取得するには

動画でわかる取得方法

3ステップで簡単取得

マイナンバーカードを作成するためには、交付申請書を準備の上、4つの方法で申請を行います。

手続きが完了したら役所などの窓口で受け取ります。

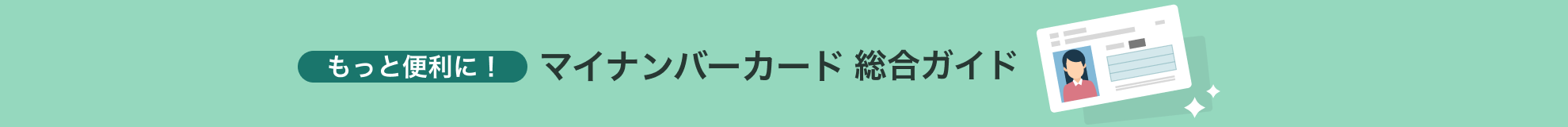

1. 準備する

申請には基本的に「交付申請書」が必要です。申請する前にご確認ください。

2. 申請する

申請方法には、オンライン、郵送、証明写真機の3つがあり、いずれの場合も申請から1カ月程度で発行されます。

おすすめ

インターネット申請

インターネットでの申請は、自宅にいながらパソコンとスマートフォンのどちらからでも行うことができ、便利に申請できます。

申請の際には、次の準備が必要です。

- 交付申請書(記載された申請書IDが必要)

- メールアドレス

- 顔写真のデータ

スマートフォンでは撮影した顔写真のデータをそのまま提出できるので、比較的簡単です。

申請サイトにアクセスする際には、交付申請書に記載されたQRコードを利用すると、申請書IDの入力を省略できます。また、以下のリンクから直接アクセスすることもできます。

手順の詳細、マイナンバーカード総合サイトの以下のページをご確認ください。

郵送による申請

郵送で申請する場合、交付申請書に必要事項を記入し、顔写真を貼り付けて決められた住所に送付します。送付の際には、通知カードなどと同封された専用の封筒を利用すれば、宛先の記入は不要で、切手代もかかりません。

詳しくは、J-LIS「マイナンバーカード総合サイト」の郵便による申請方法をご確認ください。

もし、交付申請書を紛失している場合、上記のリンク先でダウンロードできる交付申請書を印刷して、郵送での申請に使うことができます。また、専用の封筒を紛失している場合も、封筒の材料をダウンロードすることもできます。

証明写真機からの申請

街中にある証明写真機を利用して、その場で顔写真の撮影と申請をまとめて行うことができます。

利用する際には、交付申請書に記載されたQRコードが必要です。

お近くに対応する証明写真機があれば、その場で画面に沿って申請まで完了するため作業は簡単です。ただし、証明写真機の利用料金は発生します。

3. 受け取る

受け取り方法

カードの作成が完了すると、住所に「交付通知書」というハガキが届きます。この中には、受け取りができる場所や日時などの説明が書かれています。ハガキが届かない場合は、お住まいの市区町村にお問い合わせください。

作成完了までの期間は、J-LIS「マイナンバーカード総合サイト」では「概ね1カ月程度」とされています。ただし、市区町村によっては、申請の集中により1カ月半から2カ月程度かかると説明されている場合もあります。

今後は、新生児や海外からの転入者、カード紛失時などに対応するため「特急発行・交付」の仕組みを作り、申請から最短5日でマイナンバーカードを交付することが検討されています。

受け取りに必要なもの

受け取りの際に必要な持ち物は、一般的に以下の通りです。

- 届いた交付通知書

- 本人確認書類 ※

- 通知カード(お持ちの場合)

- 住民基本台帳カード(お持ちの場合)

- マイナンバーカード(更新の場合)

※本人確認書類は、運転免許証やパスポートなどの顔写真付きの書類が必要です。顔写真付きの書類をお持ちでない場合、健康保険証や年金手帳、学生証などの公的な書類2点が必要です。2024年5月からは身分証アプリの学生証や社員証も利用可能になる予定です。

受け取りの際の注意点

受け取りの際には、窓口でパスワードの設定を行います。最低以下の2種類が必要です。

- 4桁の数字

- 英数字を混ぜた6〜16文字

また、必ず本人確認が行われるため、原則として本人が指定された受け取り場所に行く必要があります。

15歳未満の子どものマイナンバーカードを作成する場合、親権者などの法定代理人と、子ども本人が一緒に受け取りに行きます。

自治体によっては、受け取りを行う場所や日時の予約が必要な場合があります。詳しくは実際に届いた交付通知書の内容をご確認ください。

マイナンバーカードを紛失した場合

紛失した場合は、最寄りの警察か交番に届け出てください。また、コールセンターに電話で連絡すれば、一時停止依頼を24時間365日受け付けています。

その後、市区町村に届け出て再交付の手続きをしてください。

詳細は、マイナンバーカード総合サイト「紛失・一時停止/セキュリティ」をご確認ください。

特急発行・交付制度

2024年12月2日から、マイナンバーカードを紛失した方など「特急発行・交付制度」の対象となる方が交付申請を行うと、原則1週間で自宅にマイナンバーカードが届きます。有効期間満了で更新する場合は利用できません。

※住所地以外の市区町村で申請を行った場合などは更に日数を要する場合があります。

主な対象者

- 紛失・破損等による再交付を希望される方

- 乳児(満1歳未満)

- 海外から転入された方 など

交付申請

対象者に該当する場合は、市区町村の窓口でマイナンバーカードの交付申請を行うと、原則1週間で簡易書留で自宅に届きます。

- 必要書類:本人確認書類

-

手数料:2,000円

※電子証明書が不要な場合は1,800円

詳細は、マイナンバーカード総合サイト「特急発行・交付制度による申請方法」をご確認ください。

よくある質問

マイナンバーカードの有効期限は10年間です。正確には、発行日から10回目の誕生日が期限です。発行時に20歳未満の方は、5回目の誕生日までです。

また、カードに含まれる電子証明書の有効期限は、発行日から5回目の誕生日までです。

電子証明書の有効期限だけが過ぎた場合、コンビニ交付やオンライン手続きなどには利用できませんが、カード自体を本人確認書類としては利用可能です。

カードまたは電子証明書の期限が近づくと、ご自宅に「有効期限通知書」を含む封筒が届きます。

カードの更新の場合、この通知書に記入された申請書IDやQRコードを用いて、再発行の手続きをします。手続きの流れは新規発行の際と同様で、交付申請をした後、カード作成の完了後にお知らせが届き、受け取りが必要となります。

電子証明書のみの更新の場合、通知書とマイナンバーカードを持参の上、市区町村の窓口で手続きが必要です。

どちらの場合も、有効期限の3カ月前から手続きが可能です。

カード読み取りの際に、連続してパスワード(暗証番号)の入力を間違えると、ロックされて読み取りができない状態になります。ロック解除やパスワードの再設定には手続きが必要です。マイナンバーカードの暗証番号は、4桁の数字と6~16桁の英数字の2種類があり、どちらもコンビニなどで再設定できます。

設定できるコンビニは、公的個人認証サービス「マイナンバーカードのパスワードをコンビニで初期化」をご確認ください。

カードに記載される住所を変更する手続きも必要です。転入の手続きの際に合わせて行うとスムーズです。

世帯にマイナンバーカードをお持ちの方がいる場合、転出の際に「特例の転出届」を利用できます。転出証明書が不要となり、転入届の際にマイナンバーカードを提示する形になります。この時、カードの住所変更も同時に可能です。

市区町村によっては、この特例の転出届を郵送やオンラインで受け付けています。その場合は、窓口を訪問せずに転出の手続きが完結するため便利です。

特例の転出届を利用しなかった場合も、転入の際に窓口で住所変更の手続きは可能です。

紛失した場合は、最寄りの警察か交番に届け出てください。また、コールセンターに電話で連絡すれば、一時停止依頼を24時間365日受け付けています。その後、市区町村に届け出て再交付の手続きをしてください。詳細は、マイナンバーカード総合サイト「紛失・一時停止/セキュリティ」をご確認ください。

お問い合わせ

マイナンバーカード総合サイトをご確認ください。