国民健康保険の保険料

国民健康保険

給付金や補助金をもらう

その他

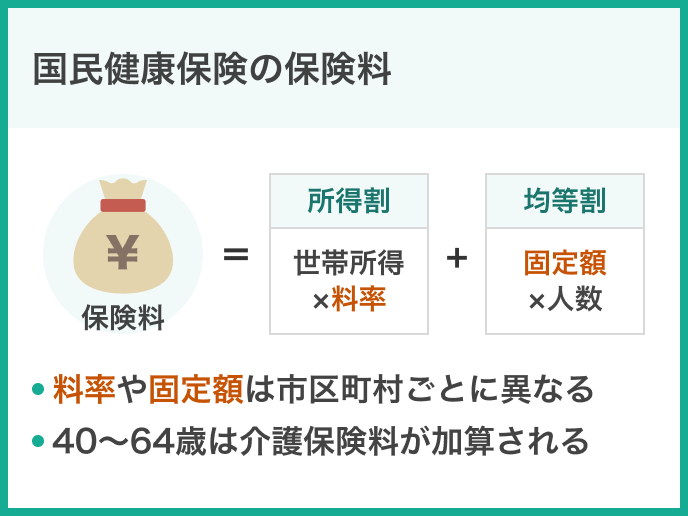

国民健康保険の保険料は、所得に対する料率などが市区町村ごとに異なります。40〜64歳の方は介護保険の保険料を合わせて納付します。支払いが困難な事情がある場合は、軽減制度が用意されています。

対象となる人

国民健康保険に加入されている方

制度の概要や、加入と脱退の手続きについては国民健康保険の概要と加入届のページで説明しています

内容

目次

1. 保険料の決まり方

2. 対象者と扶養家族

3. 納付方法

4. 軽減・減免制度

1. 保険料の決まり方

国民健康保険料は、前年の1月~12月の所得、加入者数、年齢をもとに世帯ごとに計算されます。国民健康保険税と呼ばれることもあります。

保険料は、【医療分】【後期高齢者支援金分】【介護分(40歳~64歳の方のみ)】の3つで構成されます。 ただし、保険料の額は同じ条件でも市区町村によって異なります。

保険料の構成

年間保険料=【医療分】+【後期高齢者支援金分】+【介護分(40歳~64歳の方のみ)】

それぞれの区分ごとに所得割額と均等割額を求めて計算されます。

- 医療分

すべての加入者が対象

国民健康保険加入者の医療費の財源となる分 - 後期高齢者医療分

すべての加入者が対象

75歳以上の方を対象とした後期高齢者医療制度の医療費の財源となる分 - 介護分

40〜64歳の加入者が対象

介護保険の保険料として納付する分

制度の詳細は、国民健康保険の概要と加入届、後期高齢者医療制度、介護保険をご確認ください。

各区分の計算方法

保険料の計算は、世帯内の加入者全体の所得と、加入する人数に基づいて世帯ごとに計算します。子どもなど収入がない方も、加入人数には加算されます。 医療分、後期高齢者支援金分、介護分の各区分ごとに所得割額と均等割額を求めて合計します。料率は、市区町村によって設定されています。

所得割

所得割は加入者の所得額に対して、一定の料率を掛けた額です。

- 加入者全員の合計所得額 × 市区町村が決めた各区分の料率

ここでの「所得額」とは、各加入者の課税対象の収入から、控除額の43万円を引いた額です。 ※合計所得金額が2400万円を超える場合は控除額が下がります。

均等割と平等割

均等割は、一定の固定額に世帯内の加入者数を掛けた額です。 平等割は、世帯ごとに単純に加算される固定額で、市区町村によっては平等割額がない場合もあります。

- 加入者数 × 市区町村が決めた各区分の均等割額 + 平等割額

資産割

これらに加えて、一部の市区町村では資産割が設定されていることがあります。これは、所有する固定資産に応じた額が加算されるものですが、近年は資産割を廃止する自治体が多くなっています。

2. 対象者と扶養家族

国民健康保険には「扶養」という考え方はありません。世帯内の対象となる方全員が加入者の扱いです。

また、加入は世帯単位で行います。世帯主が職場の健康保険に加入していたとしても、世帯内に国民健康保険に加入する方がいる場合は、世帯として加入しているという扱いになり、保険料の請求などは世帯主の名義で行われます。

3. 納付方法

毎年6〜7月頃に、市区町村から保険料の額などを知らせる納付通知書が送付されます。同封される案内に従って保険料を納付します。

対応する納付方法は市区町村により異なります。最も一般的な方法は口座振替で、納付通知書と同封される口座振替依頼書に必要事項を記入し、金融機関または市区町村の役所に提出します。 市区町村によってはクレジットカード払いなどにも対応している場合があります。

4. 軽減・減免制度

保険料の支払いが困難な事情がある場合、軽減または減免になる制度が用意されています。代表的な軽減制度に以下の3つがあります。

所得が基準を下回る場合

所得が一定の基準を下回る方に対して、保険料が軽減される制度があります。 この制度は所得の申告があれば(確定申告や年末調整などで)、特別な手続きをしなくても適用されます。ただし、課税対象の収入がない場合など、市区町村への申告が行われていないと適用されないのでご注意ください。

未就学児の減額

子育て世帯の経済的負担を軽減するため、国民健康保険に加入している世帯の未就学の子どもは、均等割額が一部減額されます。年齢に応じて減額されるため、申請は不要です。

非自発的失業者の場合

65歳未満の方で、解雇など自発的ではない理由で離職された際などに、保険料が軽減される制度があります。

詳細は、お住まいの市区町村のサイトなどをご確認ください。